小説「母の待つ里」を読んで

”親のことを想う” 60代

この歳になると ”親の介護に関わる” ことがより現実的なものになってきます。

人にもよりますが親と子の年齢から推測すれば、子が50~60代になる頃からではないでしょうか。

そんな私たち夫婦も10年程前からお互いの両親の生活やその介護に関わってきました。

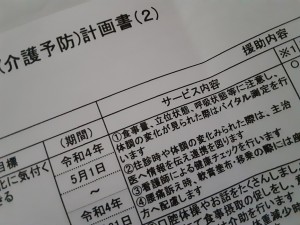

先日、母が入居するグループホーム(認知症高齢者の介護施設)から「介護(介護予防)計画書」が郵送されてきました。

この計画書は、介護の方針や具体的な支援活動計画が記されていて、年1回その家族と確認します。現在「要介護4」に認定されている母の場合は、年を追うごとにその援助内容(サービス内容)は変化し続けています。

又、現在102歳の義父も今年「要介護4」に認定され、その容態も以前に比べ変化している様子がはっきりとうかがえるようになりました。

こうした状況を目の当たりにすることは、自宅介護や施設介護に関わらず子であれば誰しも何らかの体験をしていると思います。

認知症であれ、寝たきりであれ、そして離れて暮らす介護施設であれ親が生きているということは、子にとって心の支えになっていると思います。

浅田次郎著の小説「母の待つ里」を読みました。

この物語は、すでに両親を亡くしたシニア世代3人の男女が、クレジットカード会社が主催する ”架空の故郷の母に会いに行く” ストーリーです。

このカード会社は、年会費35万円のプレミアムカードを所有する顧客にこの企画を案内し、1泊2日50万円(税別)という破格の料金で「母の待つ里」の旅を提供するものです。

普通に考えればありえない話ですが、あくまでも浅田次郎独特の小説ストーリーでした。

家庭も故郷もない還暦世代の3人の男女の元に舞い込んだ【理想の故郷】への招待。

奇妙だけれど魅力的な誘いに半信半疑で向かった先には、かけがえのない【母】との出会いが待っていた。彼らが見出す人生の道しるべとは?

非現実的な物語ですが、今日本が抱える都市集中と地方の過疎化問題、自然への回帰、そして親と子のあるべき姿など・・・。私たち社会が失いつつあるものを立ち止まって考えてみようというメッセージが込められていました。

浅田次郎氏の小説はあまり読んでいません。

少し古い話になりますが、直木賞受賞作、そして映画化にもなった「鉄道員ぽっぽや」も亡くなった子どもが出てくるシーンがありました。

これもまた非現実的ではあっても ”心の中の想い” に共感するものがありました。

「母の待つ里」の詳細についてはここでは触れません。

ただ、登場する3人の男女が全員60代ということで、今までの人生を振り返り、そしてこれからの生き方を模索する場面は同世代の人間として何か共通する思いがありました。

”親を想うこと、考えること” は、やっぱり60代が一番多いのではないかと思います。もちろん全てではありませんが、親の歳、子の歳を考えてみれば自然なことのように思います。

今までがむしゃらに生きてきて、さてこれからの自分や夫婦のことを真剣に考えるようになる年代であると同時に、親のことを最も考える年代ではないでしょうか。